Origen de los nombres de Garzón y de José Ignacio

Estampas Maldonadenses: origen de los nombres de José Ignacio y de Garzón

La zona Este del Departamento de Maldonado, está cobrando importancia creciente desde el punto de vista poblacional, económico-productivo agrario y turístico. La población decreció desde mediados del S.XX, en el eje ferroviario y carretero del “Camino Nacional a Rocha” y se acrecentó en el eje vial de la Ruta No 10, “Interbalnearia”, desarrollando el establecimiento de fraccionamientos de balnearios costeros, con su pavimentación y construcción de puentes sobre las desembocaduras de las lagunas litorales, en realidad “landas”. El establecimiento de vecinos provenientes de zonas alejadas del departamento y del país, ha llevado a que en su gran mayoría desconocen y aún tergiversan e inventan en un sentido “naif”, el origen de los nombres geográficos de la zona. He comprobado que aún en la Escuela Pública del “Pueblo Garzón”, su escaso alumnado desconoce el porqué se denomina su pueblo. Existen incluso libros de “historia”, con información errónea, referida al origen de los nombres geográficos.

En nuestra cultura originaria europea, un habitante de una población de un país europeo, conoce más de la historia de su ciudad y de su comarca, que del país al que pertenece, que muchas veces es más reciente, que la ciudad, o la región en donde asienta.

En ambos casos, tanto José Ignacio, como Garzón, son nombres más antiguos que la República Oriental del Uruguay (1830) y aún que el Departamento de Maldonado (1816) y su ciudad capital (1755/1757).

Ambos provienen de nombres propios de personas, que existieron y transitaron en la “Banda Oriental”, en las primeras décadas del S. XVIII, al influjo de una realidad geopolítica y económica muy diferente de la actual. Son previos además de la organización política y administrativa del Virreinato del Río de la Plata (1776), del “Reino de las Indias”.

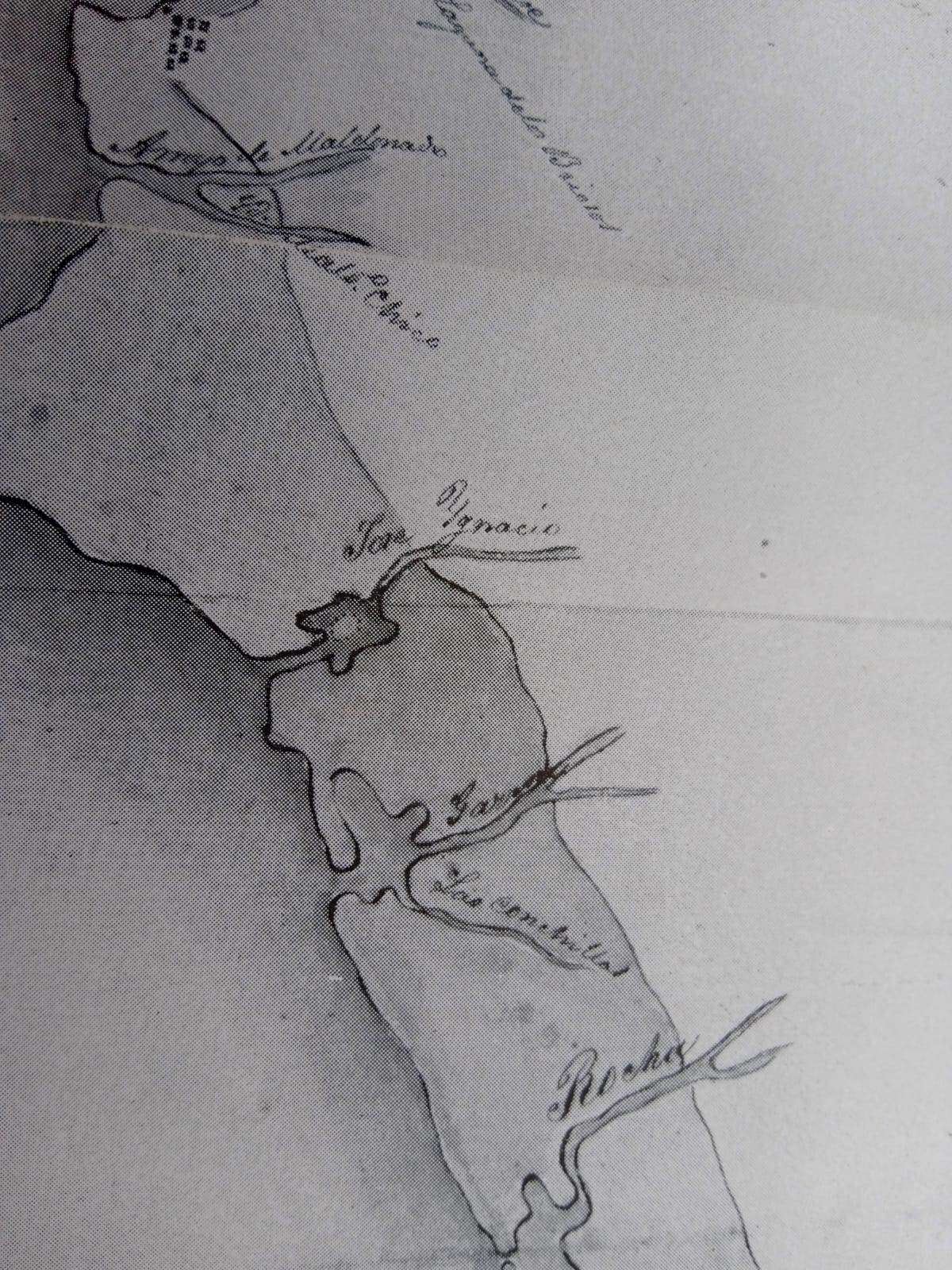

Lo primero a destacar, es que la denominación geográfica, en ambos casos, hizo referencia inicialmente en el S. XVIII, al curso de agua y a la laguna litoral atlántica que conforma, secundariamente a puntos de referencia de la costa (cabo) y a las serranías. Ulteriormente en el S. XIX a “pagos” y ya en el S. XX, a las estaciones ferroviarias y poblaciones.

La situación de la Banda Oriental, en las primeras décadas del S. XVIII, era de constituir el territorio de un grave conflicto geopolítico, desarrollado luego de conclusión de la Guerra de Sucesión Española, con el Tratado de Utrecht de 1713, que estableció a la Dinastía Francesa de los Borbones en España, creando una Alianza Dinástica Franco-Española. Ésta confrontada a una Alianza Anglo-Lusitana, en lo político y en espacios territoriales y económicos. Este enfrentamiento, se evidenció en un espacio geográfico, prácticamente despoblado de europeos y criollos, que se extendía entre el Río Paraná y la región de Santa Catalina, en donde la ocupación efectiva por la Corona Española del Eje Fluvial Paraná-Paraguay (Asunción, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires), fue desafiado por la fundación de la Colonia del Sacramento por Portugal (1680), tomada por España, pero devuelta a los lusitanos en 1713, por el Tratado de Utrecht. El intento geopolítico de crear un nexo estable con la Colonia del Sacramento y las posesiones portuguesas en Santa Catalina (Ntra. Sra. del Destierro, fundada en 1673, actual Florianópolis y San Antonio de los Ángeles de Laguna, asentada en 1676), fracasó con el definitivo establecimiento hispano en la Bahía de Montevideo (1724). Esto contribuyó consecuentemente a precipitar el impulso colonizador lusitano en dirección al Río de la Plata, asentando familias pobladoras provenientes de las Islas Azores, en San Pedro de Río Grande (1737), en Viamao (1741) y Porto dos Casais (Porto Alegre, 1742). También en la organización administrativa de los territorios meridionales progresivamente incorporados: las nuevas Capitanías de Santa Catalina (1739) y la de Mato Grosso (1748) y la Comandancia Militar de San Pedro de Río Grande (1738), que garantizaron la nuevas ocupaciones territoriales.

El muro protector del Eje Fluvial Paraná-Paraguay, eran las Misiones de los indios guaraníes, establecidas por la Compañía de Jesús, durante el S. XVII, entre el Río Tebicuary, afluente del Paraguay y del Ibicuy, afluente del Río Uruguay. Las asentadas a lo largo del Río Uruguay, tenían su economía de consumo y producción basada en la ganadería. Tanto las Misiones Occidentales (Yapeyú, Concepción), como las Orientales (San Francisco de Borja, San Nicolás, San Miguel Arcángel, Santo Ángel Custodio), tenías sus estancias entre el Ibicuy y el Río Negro, en la margen izquierda del Uruguay. Estos establecimientos y sus “puestos”, sufrían el ataque reiterado de los indios charrúas de la Banda Oriental, que los asaltaban, robando ganado vacuno, caballos y mujeres. Con motivo de la ruptura de las hostilidades entre España y Portugal, en 1701 (Guerra de la Sucesión de España), un ejército guaraní-misionero, descendió con el objetivo de exterminar a los charrúas, aliados a los portugueses de la Colonia del Sacramento. Los atacó en las inmediaciones de la desembocadura del Río Yi en el Negro, matando a la mayoría de los combatientes y retornando a los pueblos misioneros con las mujeres y los niños, además de ganado equino y vacuno, en febrero de 1702. Esto ocasionó que los sobrevivientes charrúas, cruzaran el Río Uruguay y se establecieran, durante el S. XVIII, en su margen derecha (actual Entre Ríos). Los campos de la Banda Oriental, fueron ocupados por las tribus minuanas (bohanes, guenoas), que estaban originalmente situadas hacia el Este del territorio en la región lacustre.

El Provincial del Paraguay, el S.J. Manuel Querini, en un informe que eleva al Rey Felipe V, en 1747, le expresa: “Entre la población portuguesa del Río Grande, y la población española de San Felipe de Montevideo, median muy dilatadas campiñas, por las cuales discurre vaga la nación Guenoa-Minuana, gente feroz y que si no se reduce a la Fe y al servicio de V.M. [Vuestra Majestad], puede coaligarse con los portugueses y dar mucho que hacer, como lo han hecho algunas veces en otros tiempos, con harto perjuicio, por su barbaridad indómita…”.

El otro factor a considerar es la introducción del ganado vacuno y equino, inicialmente por el Gobernador del Paraguay Hernando Arias de Saavedra “Hernandarias”, a principios del S.XVII y el aportado por los jesuitas, a lo largo de ese siglo, en los establecimientos de sus misiones en ambas márgenes del Río Uruguay y aún, en menor aporte, el que acompañaba a los bandeirantes paulistas en sus incursiones hacia la Cuenca del Plata, se había reproducido extraordinariamente, en las praderas de la Banda Oriental. Este ganado multiplicado en ausencia de numerosos depredadores y beneficiado por un régimen de lluvias estable, que mantenían pasturas abundantes, había constituido un cambio fundamental, en la alimentación, vestido, vivienda y movilidad de las sociedades indígenas establecidas, cazadoras y recolectoras, cuya influencia demográfica era muy baja.

En el caso de Garzón existen documentos en la segunda mitad del S.XVIII, que lo refieren como denominación del arroyo y su laguna litoral.

Es claro que no lo refieren en relación a ningún “poblador” de ese apellido, ya que en el informe del Comandante Militar de Montevideo Capitán Francisco de Gorriti, de fecha 27 de enero de 1750, que elevara al Gobernador de Buenos Aires, precisa que no existe ningún poblador fijo más al Este de la Guardia Militar hispana, establecida en la Bahía de Maldonado, hasta el Fuerte portugués de San Miguel. Es decir que no existía ningún establecimiento rural, cuando ya era de uso habitual la denominación geográfica. Es de destacar que es a este último Comandante Militar de Montevideo, ya que sería sustituido por el Tte. Cnel. José Joaquín de Viana, como Gobernador, en 1751, se debe el nombre de la Isla de Gorriti. En 1752, el Gobernador Viana, ordena el arresto del Cap. Gorriti, que retirado del servicio militar, era vecino de Montevideo, por discrepancias en la interpretación del Código Militar, en la Isla llamada hasta entonces de Maldonado. Tan sonado fue el caso y la prolongada detención, que pasó a denominarse con su nombre, la isla, aún antes que se establecieran los primeros pobladores en los aledaños de la Bahía de Maldonado (1755).

En julio de 1761, el Brig. Tomás Hilton, comandante de la tropa destacada para guarnición de la recién establecida población de Maldonado, precisa en un informe militar, sobre una inspección de la zona fronteriza (en Europa se había desencadenado la Guerra de los Siete Años: 1756), refiere sobre la existencia de una estancia española, la de Mateo Moleras, junto al Arroyo José Ignacio, que se extendía hasta el Arroyo Garzón, describiendo que su partida debía vadear al Garzón (primera referencia registrada de los nombres ya aceptados).

Mateo Moleras era uno de los trece pobladores iniciales, instalados por el Gobernador de Montevideo José Joaquín de Viana, en el entorno del Puerto de Maldonado en 1755. Era un soldado de infantería (retirado), integrante de la Compañía del Cap. Francisco de Gorriti, del Reg. de Cantabria de la Guarnición de Montevideo. Casado con Juana Isidora Troncoso, figura con un hijo y una hija en el primer padrón de la población fernandina. En su carácter de poblador le había sido adjudicada esa “suerte” de estancia de las “Tierras Realengas”, constituyendo el primer residente y propietario de tierras en la zona, aún antes de la fundación de la población de San Carlos (1763), siendo las denominaciones geográficas preexistentes.

La alianza franco-hispana determina la entrada de España en la Guerra de los Siete Años, en 1762. El Gobernador de Buenos Aires Brig. Pedro de Cevallos, inicia las operaciones militares contra el enemigo portugués, conquistando la Colonia del Sacramento y luego concentra tropas en Maldonado para invadir Río Grande. El Comandante de su fuerza de ataque, el Cap. José Molina, le informa sobre la distribución y composición de sus fuerzas, previo al inicio de las operaciones sobre Santa Teresa y San Miguel. En el manifiesto refiere un “puesto” militar en el Paso “de Moleras”, en el Arroyo José Ignacio, en los que están destacados: “un cabo y cuatro Milicianos de Montevideo y cuatro Dragones, a cargo del Sgto. de Drag. Francisco Sánchez”.

Concluida la Guerra en 1763, conquistado por las fuerzas hispanas el Puerto de San Pedro de Río Grande e iniciada la construcción de la Fortaleza de Santa Teresa, adquiere gran importancia el Camino Militar entre Maldonado, Santa Teresa, San Miguel y Río Grande. Por él transitan tropas, carretas y carros de abastecimientos, cal y materiales de construcción, sigue aproximadamente el trazado del antiguo “Camino Nacional a Rocha”, en el actual Departamento de Maldonado. En diversos documentos se mencionan las Guardias de José Ignacio desde 1764 y de Garzón desde 1768, en su trayecto.

Estas guardias no serían diferentes a otros establecimientos militares hispánicos, de ese tipo en la Región Platense, durante el S. XVIII. Estaban situadas próximas a los vados más transitables de los arroyos: “el Paso del Rey”, es decir el de uso público, sobre “el Camino Real”. Estaban constituidas por tres o cuatro ranchos, con basamentos generalmente de piedras y paredes de adobe y techos de paja, sobre horcones y tirantes de madera. Uno de ellos estaba destinado al comandante de la guardia, para su residencia y despacho, generalmente un sargento o un cabo, otro era para la tropa, de ordinario no más de cuatro a cinco milicianos, otro para cocina y otro destinado para almacén y depósito. Junto a ellos existía una enramada para las cabalgaduras y corrales de palo a pique o de “mangueras” de piedra, para el ganado vacuno para el consumo del personal y de las partidas que transitaban por el “Camino Real” y otro para los caballos, mulas y bueyes de tiro. La Guardia no sólo era un puesto de vigilancia contra: las incursiones de indígenas, de las actividades depredadoras de vagos y matreros, ladrones de ganado vacuno y equino, de la invasión de partidas portuguesas y de las actividades de los contrabandistas, también era el asiento de baquianos y de las canoas, para facilitar el transitar por el arroyo. Era también la “posta”, donde se cambiaban las caballadas de las partidas militares y de los “chasques”, que conducían la correspondencia oficial y militar: “los pliegos del Rey” y de los animales “de tiro” (mulas, bueyes), de las carretas y carros de abastecimiento “del Rey”. Constituían un puesto de enlace entre San Felipe de Montevideo, San Fernando de Maldonado, Santa Teresa y San Pedro de Río Grande.

El Cap. Pablo Hereñu Arteaga, Comandante de las Milicias de Santa Fe, destacado para guarnición de la Fortaleza de Santa Teresa, en 1777, por orden del Virrey Juan José de Vértiz, establece una guardia sobre la costa del Arroyo Garzón, “como a dos leguas arriba del Paso Real” (en las Sierras de Garzón). En 1791, durante las convulsiones que originara la Revolución Francesa, se instaló en la Costa Atlántica, sobre una loma inmediata al mar, entre las Lagunas de Rocha y de Garzón, una torre de vigilancia de troncos “un mangrullo” (atalaya, vigía), con una guardia, llamada “del Mangrullo”, para vigía de los navíos que ingresaban al Río de la Plata. Estas son constancias documentales, de registros de los nombres geográficos, en las cuatro últimas décadas del S. XVIII.

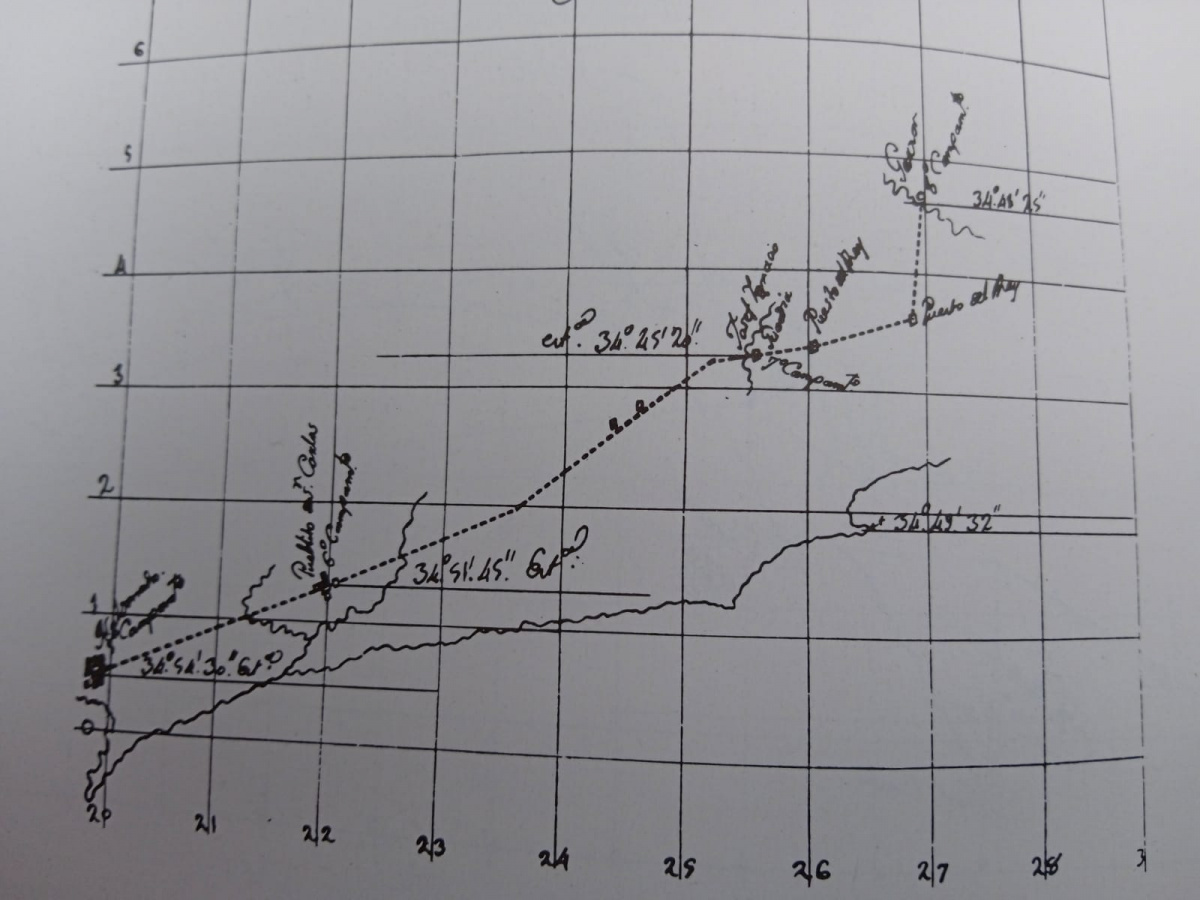

El que registra una referencia sobre el origen del nombre de Garzón, es el Ing. Mil. José María Cabrer, integrante en 1784, de la partida hispana de la Comisión Demarcadora de los límites, entre el Virreinato del Río de la Plata (español) y el Virreinato del Brasil (portugués), determinados por el Tratado de San Ildefonso de 1777. Su Comisario era el Tte. de Navío Diego de Alvear y Ponce de León y el geógrafo era el Piloto Andrés de Oyarvide. Cabrer llevó un diario del itinerario de la partida, señalando los accidentes geográficos en su trayecto, en croquis y reseñando su nomenclatura. El plano que realizara en enero de 1784, señala el séptimo campamento (desde su partida desde Montevideo), en la Guardia en la ribera del Arroyo José Ignacio y el octavo campamento en la orilla del Arroyo Garzón, señalando además, dos Puestos del Rey, en el trayecto entre ellos (tal vez puestos de vigilancia de corrales de ganado). En ambos casos registra su localización con coordenadas de latitud. En el caso de Garzón relata que el nombre se debe al de un vecino de Buenos Aires que estableció en sus inmediaciones sus faenas de cueros vacunos.

Esto concuerda con el registro de la denominación desde 1761, es decir que su origen estaba en actividades en la primera mitad del S. XVIII. También concuerda de que se trata del nombre de un faenero, que había establecido su lugar de faena de animales, en esta zona, para aprovechar su cuero y su grasa o sebo.

El término faena, utilizados en el S. XVIII, deriva del latín: facienda: cosa que se debe hacer, trabajo corporal, quehacer, trabajo del torero, matanza de reses. De ahí deriva faenar: matar reses y también faenero: el que realiza la tarea de matar reses vacunas; por extensión en el Este de la Banda Oriental, se utilizaba el vocablo para referir a los que mataban lobos marinos, también para utilizar sus cueros y su grasa. Un faenero era un personaje característico de la economía y la sociedad colonial de fines del S.XVII y comienzos del S.XVIII. Luego de la introducción de los ganados vacunos y equinos, en las “Tierras sin Fin” (las praderas de la Banda Oriental sin límites precisos), su número había crecido en forma muy importante. Las reses cimarronas (silvestres, salvajes), deambulaban por el territorio en rebaños montaraces, en procura de pasturas y agua, alcanzando un número próximo a un par de millones de animales. Estos ganados salvajes, eran considerados por los Cabildos de Buenos Aires, de Santa Fe y de Montevideo, como del “bien común”, o sea de propiedad a disponer por las comunas.

Hasta la constitución del Cabildo de la Ciudad de San Felipe de Montevideo en 1730, el cabildo porteño consideraba a la Banda Oriental, íntegramente dentro de su jurisdicción. Por lo tanto las autoridades comunales, controlaban y administraban las tierras consideradas “realengas”, (es decir las del Estado, de la Corona), no adjudicadas a particulares, en beneficio de los vecinos y de las obras públicas de las ciudades. En virtud de esto, en pago de servicios, o de obras realizadas, o a cambio de un porcentaje de lo obtenido, se concedía a determinados vecinos, el permiso (licencia), para explotar los ganados existentes en las tierras “realengas”.

Esto se hacía en forma de “arreos”, para el abasto de Buenos Aires, Santa Fe y aún Corrientes (estas dos últimas, lo hacían en el territorio entre los Ríos Paraná y el Uruguay, también considerada como “Banda Oriental”). También existían permisos para “poblar” de ganados determinadas estancias (como pago de servicios) arreando reses hacia ellas, o para proveerse de cueros o sebo, que se utilizaban como bienes para trueque, intercambiados por esclavos, telas, herramientas, vajilla, metales, etc. . La moneda de plata y de oro, producida en América del Sur (Potosí, Santiago de Chile, Santa Fe de Bogotá y Popayán, se exportaba a España y circulaba escasamente en la zona del Río de la Plata, lejana de los centros de producción.

El vecino que obtenía la “licencia” del cabildo, actuaba como un empresario, disponiendo de dinero, “conchabando” (asociándose) en general a un individuo conocedor del terreno, diestro y buen comandante de personas, que era quien seleccionaba y contrataba a los “changadores”, que eran los peones que realizaban las “changas” (labores o tareas poco remuneradas, de poco costo): arreos de ganado, baquianos conocedores del territorio a transitar, diestros jinetes, a los que conducían las carretas o los carros o las embarcaciones, según los casos, que transportaban los alimentos, las herramientas, la sal, los enseres y luego los cueros y las barricas con el sebo, los que desjarretaban las reses (con lanzas rematadas en una cuchilla en forma de medialuna), los que “cuereaban” los animales (extirpaban a cuchillo el cuero), los que derretían la grasa extraída de las reses en calderos de hierro, los “monteadores” (cortaban la leña de los montes para utilizarla como combustible) y al cocinero de la partida.

El contratante debía proveer de las vituallas, yerba, tabaco y aguardiente y vino, para la partida, de los caballos, de las mulas, asnos y bueyes de tiro, monturas, carros y carretas, de las herramientas, cuchillos para cuerear, desgrasar y cortar y “chafalotes” (machetes), marmitas (ollas), barricas de sal, mantas, ropas y armas de fuego y pólvora.

El armamento era indispensable para la defensa de la partida de los competidores por el ganado, las fieras salvajes (yaguaretés, pumas, jaurías de perros cimarrones) y más frecuentemente los indios “infieles”: charrúas y minuanes, los portugueses de la Colonia del Sacramento y de Río Grande y los que actuaban por vía marítima, corsarios franceses o ingleses y tangencialmente de las partidas de indios “adoctrinados” guaraníes misioneros, liderados por un jesuita, que conducían reses para “repoblar” sus estancias al Norte del Río Negro y partidas de criollos de Santa Fe y Corrientes, que cruzaban el Río Uruguay, para “completar” sus arreos.

Estancia deviene del término “estante”, no nómada, referido a un establecimiento ganadero de reses que permanecían en él. La principal zona de extracción de ganados era la “Vaquería del Mar”, que eran las llanuras en torno a las lagunas litorales marítimas. De vaquería, también deriva el término “vaquear”, utilizado como arrear. Todos ellos han dejado rastros en la toponimia del actual departamento, desde nombres guaraníes en sierras, cerros y arroyos: Carapé, Betete, Sarandí, Aiguá (los jesuitas dibujaron y nominaron la cartografía), al Cerro del Inglés (San Antonio) y Puerto del Inglés (Piriápolis), donde operaban clandestinamente los barcos británicos del “Asiento de negros esclavos de Buenos Aires”, para completar sus cargas en su viaje de retorno y aún portugueses: José Ignacio.

El faenero Garzón debió ser un vecino de Buenos Aires, contratado habitualmente por los que obtenían las prebendas y concesiones del cabildo porteño, de permisos de extracciones de ganado o sus productos en la Banda Oriental. Debió ser un hombre recio, acostumbrado a mandar y dominar a personajes fuertes, que realizaban duras y fatigantes tareas, incluso brutales, conductor de hombres diestros, conocedor del paraje del rincón del arroyo y la laguna, donde arrinconar a las reses, que se “juntaban o recogían”, arreándolas a caballo desde los parajes más o menos cercanos. Allí en el rincón, donde el cerco de jinetes imposibilitaba la huida de las vacas salvajes y con cornamenta, eran desjarretadas (se le cortaban los tendones de las patas posteriores, con las lanzas apropiadas), para inmovilizarlas y luego eran degolladas, para poder “faenarlas” en el lugar. Era una labor que insumía habitualmente no menos de tres a cuatro meses, generalmente en la “estación seca”. Los meses del verano (noviembre-marzo), eran los más apropiados, por ser el período estacional en que los cursos de agua eran más fácilmente vadeables y era la más propicia para secar a los cueros al Sol. El producto comercializable de mayor valor de esta “faena”, era el “corambre” (cuero seco salado). El cuero, una vez extraído del animal y limpio de los tejidos subcutáneos, era extendido sobre el pasto o la arena, sujeto en sus extremos con estacas de madera, para exponerlo al Sol, cubierto de sal, para facilitar su deshidratación. Se utilizaba para vestido, calzado, baúles, carteras, sillas de montar, correas para vestimenta y para los “tiros y riendas” de los animales, para muebles (sillas, camas), para cubrir suelos y paredes de las viviendas, toldos para carretas y tiendas “de campaña”. El otro producto requerido era la grasa, que una vez extraída, era derretida en ollas de hierro, al fuego de la leña cortada de los montes ribereños y luego almacenada en barricas. Se utilizaba para la fabricación de velas para iluminación, lejía y jabones y pomadas para el mantenimiento de los cueros. También se utilizaba el colágeno de los huesos, pezuñas y tendones, también extraídos por cocción, para utilizarlos como pegamento, de allí el nombre de “cola”, que se utiliza aún para el adherente, por ser la parte del animal que se utilizaba preferentemente para obtenerlo (rabo). También se utilizaban los cuernos de los vacunos para emplearlos como recipientes de líquidos y de la pólvora. La carne de los animales sacrificados, varios millares por “zafra”, era consumida por la partida, el resto se descomponía con las osamentas, es imaginable el hedor y los enjambres de moscas y los animales carroñeros que se congregaban en los “rincones de faena”, durante el estío. Luego de finalizada la “faena”, se embarcaban en la costa arenosa, en lanchones embicados en ella, los cueros secos y las barricas de sebo y “cola”, para ser remitidos a Buenos Aires. O se reiniciaba el retorno con el “corambre” y las barricas, en carros y carretas. El paraje que debe haber utilizado Garzón, reiteradamente para sus tareas, porque reunía las características naturales que facilitaban sus tareas: un rincón entre el mar y un curso de agua y una laguna, agua potable, monte y la proximidad de praderas, donde pastaban los rebaños, fue individualizado con su apellido. Garzón, si bien es de origen hispano, proviene del francés garcon: muchacho, joven. Fue uno de los primeros que vino a hacer la “zafra” veraniega, al Este. El Gral. Eugenio Garzón (1796/1851), de actuación destacada junto con el Cnel. Ventura Alegre, ayudantes del Libertador Gral. San Martín, protagonistas de campañas militares, durante las Guerras de Independencia en el Alto Perú (Bolivia), Chile y Perú y luego contra el Brasil, recién nacería cuando el nombre geográfico estaba implantado. Ignoro si existía una relación familiar con el “faenero”. El nombre de Garzón aplicado a la toponimia es muy original. Los nombres de Maldonado, Pan de Azúcar y sobre todo San Carlos, existen en varios países iberoamericanos, pero Garzón sólo existe en este paraje en nuestro país y una población del Departamento de Huila en Colombia en el Alto Magdalena. El nombre de José Ignacio proviene de un personaje de origen portugués, relacionado a la ruta terrestre que se estableció, entre la Colonia del Sacramento, fundada en 1680, en la “Banda Norte” del Río de la Plata, frente a Buenos Aires y el extremo Sur de las posesiones portuguesas atlánticas, en la zona de Santa Catalina: Ntra. Sra. del Destierro (1673) y Laguna (1676). Los repetidos episodios bélicos en torno a la resistencia hispana, frente a la penetración más austral lusitana, determinaron, principalmente luego de la devolución a Portugal de la Colonia, por el Tratado de Utrecht (1713), que se estableciera un Camino “de los portugueses”, de movilización de bastimentos (provisiones para el sustento de la población). Esta población en la primera mitad del S. XVIII, tuvo un considerable incremento demográfico, impulsado por el contrabando de productos lusitanos y británicos, a la Cuenca del Plata, a la que había que aprovisionar de animales vacunos, en arreos y también de “corambre”, como producto de exportación, que llenaba las bodegas de los navíos que habían traído las mercaderías y los negreros británicos del “Asiento de Esclavos de Buenos Aires”, impuesto por el Tratado de Utrecht (1713). También en sentido contrario, se producían arreos portugueses de reses de la “Vaquería del Mar”, hacia las posesiones que se habían establecido en la Cuenca de la Laguna de los Patos, donde se habían implantado azorianos, fundando San Pedro de Río Grande (1737) y extendiéndose hacia el Sur construyendo un fortín en San Miguel (1737) y Guardias en el Arroyo Chuy y Castillos. El camino seguía aproximadamente el trazado de las actuales Rutas: 50, 11, 8, 9 y en la zona Este: el del Camino Nacional a Rocha. La primera noticia de esta senda es la del relato del itinerario (“roteiro” en portugués), transitado por Domingos da Filgueira, de la Colonia del Sacramento, hasta Laguna en 1703. En él precisaba que la provisión de carne de vaca se hacía en la zona de Castillos, “porque de ahí para adelante no hay”. Coincide en la información que en donde abundaban las manadas de reses, era en los pastizales de la “Vaquería del Mar”. La segunda mención de la ruta la constituye la: “Noticia”, fechado en el Puerto de Río Grande de San Pedro, el 29 de marzo de 1728, firmado “José Inacio” (Génesis del Sur del Brasil. – Walter Spalding. Porto Alegre. 1953.). Probablemente este “piloto” (conductor) de una tropa de soldados y jinetes, hizo un lugar habitual de faena y de acopio de reses, para “hacer corambre” y de provisión de carne y también desde allí arrear reses, a las dos “puntas del camino”, el rincón entre la laguna y el arroyo, que luego llevarían su nombre. La fundación de la Ciudad de Montevideo (1824/26) y el reparto de las tierras de la Cuenca del Río Santa Lucía y del San José, para sus pobladores, debió haber trasladado hacia el Norte el “Camino de tropas portugués, sobre el trayecto horizontal de la Cuchilla Grande. 35 años después de este registro, en 1763, durante la Guerra de los Siete Años, finalizada la conquista de Río Grande por el Gobernador de Buenos Aires, Brig. Gral. Pedro de Cevallos, este ordenó el desalojo de las familias azorianas y portuguesas, asentadas en el entorno de Río Grande y el arreo de los ganados de los campos de las zonas de operaciones miliares en el territorio lusitano. Las familias fueron localizadas en un “Campo de Concentración”, en la horqueta de los Arroyos Maldonado y Maldonado Chico, próxima al “Real Sitio y Frontera de San Fernando de Maldonado”, sede de una Comandancia Militar. Luego se delimitará en ese lugar una población, que se denominará San Carlos. Las reses arreadas se concentran en tres puntos, denominados “Estancias Reales”: Pan de Azúcar, José Ignacio y Don Carlos (al Norte de la Laguna de Castillos, en honor al Rey Carlos III). La Estancia Real de José Ignacio, estaba delimitada entre los Arroyos Maldonado Chico (luego San Carlos) y el propio Arroyo José Ignacio, ya registrado su nombre en la cartografía hispana. En el “Reconocimiento y descripción del Río de la Plata, hecho por el Gobernador de Montevideo, Coronel Joaquín del Pino”; “practicado a fines de 1784 y principios de 1785”; “elevado al Ministro de Indias Don José de Galvez, Marqués de la Sonora, el 19 de febrero de 1785”, se describen los Arroyos y Lagunas de José Ignacio y Garzón y se realiza un mapa de ellos. En la descripción hace notar la poca profundidad de las lagunas, que tienen barras en sus desembocaduras en el océano y que están casi siempre cerradas y que en el caso de la de Garzón, en el extremo: “sigue un brazo de la misma, paralelo a la costa del mar, formando un albardón (dique de dunas de arena), que tendrá poco más de 50 varas de ancho, hasta la barra”; característica que es evidente 240 años después de la descripción original oficial. El nombre de José Ignacio, es original de nuestra zona.

Durante la “Patria Vieja” en 1813, se realizó una lista de “Partidos”, en que se dividían las zonas rurales del Departamento de Maldonado, cuyo Comandante era Juan Correa, en el marco de la Provincia Oriental, liderada por el Gral. José Artigas; tres de ellos recogían sus nombres: “Rincón de José Ignacio”, “José Ignacio Arriba” y “Garzón”.

Dr. Mario Scasso Burghi.

Bibliografía Las consecuencias del Tratado de Madrid en la desarticulación de la frontera demográfica de la Banda Oriental (1750/1761). – Juan José de Arteaga. 1999. Jesuitas, Guaraníes y Encomenderos. – Antonio Astrain S.J.. 1996. Guardias Hispánicas de la Banda Oriental del Uruguay. – Aníbal Barrios Pintos. Uruguay. Defensas y comunicaciones en el período hispánico. Biblioteca CEHOPU.MOP y U. 1989. Con las armas en la mano: Charrúas, Guenoa-Minuanos y Guaraníes. – Diego Bracco. 2014. San Fernando de Maldonado. Guía de la Margen Oriental del Río de la Plata (Capítulo VI). – Fernando Capurro. 1947. Historia de Maldonado. Tomo I. – María A. Díaz de Guerra. 1988. La zona de José Ignacio en el Departamento de Maldonado y su incidencia en la evolución regional. - María A. Díaz de Guerra. Hoy es Historia. Año X. No 58. 1990. Toponimia del Departamento de Maldonado y su vinculación con acontecimientos históricos. – María A. Díaz de Guerra. 1999. Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano. – W M Jackson. Minuanos. – José López Mazz/Diego Bracco. 2010. Crónica General del Uruguay. Volumen I. De los orígenes a la Emancipación. – W. Reyes Abadie/A. Vázquez Romero.

Dr. Mario Scasso Burghi

marioascasso@gmail.com

Volver al archivo del Dr. Mario Scasso