Raúl Montañés, por Sergio Sánchez Moreno

Contenido

- 1 Raúl Montañés, el payador del "cabo de la buena esperanza"

- 1.1 Sinopsis

- 1.2 ¿Dónde nació?

- 1.3 Don Sinforiano Montañés

- 1.4 Doña Inés Medina

- 1.5 La Chacra de La Loma

- 1.6 El balde de agua y el caminante

- 1.7 Serafín José García

- 1.8 Aparece el Balde

- 1.9 Aparece Ramona y nace Radio Maldonado

- 1.10 El poeta, culpa del peluquero

- 1.11 La obra escrita y publicada

- 1.12 Opiniones sobre el Montañés poeta

- 1.13 La payada y los payadores

- 1.14 Montevideo

- 1.15 ¿Qué fue La Gran Cruzada Gaucha?

- 1.16 Raúl y Washington

- 1.17 El payador más popular del Uruguay donde reinaban los payadores

- 1.18 El sol de los payadores se oculta

- 1.19 Vuelta a San Fernando de Maldonado

- 1.20 El rancho de Peñaloza

- 1.21 El Fogón del Payador

- 1.22 Sus últimos veranos

- 1.23 Raúl Montañés hoy

Raúl Montañés, el payador del "cabo de la buena esperanza"

Su nombre fue uno de los más populares del país, desde 1955.

Sinopsis

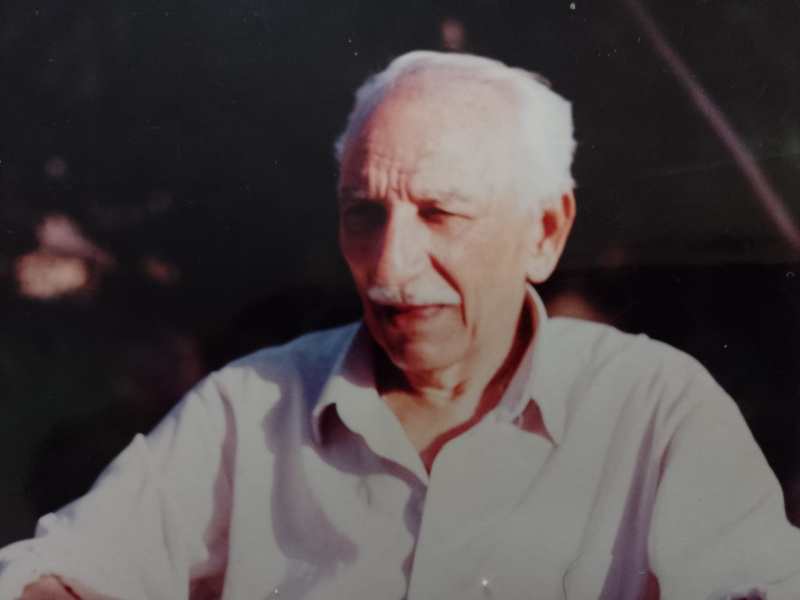

Palabras sobre la historia y la importancia de un creador artístico fernandino. Creador inigualado. No hemos leído, en su obra escrita de más de cincuenta publicaciones a lo largo de más de setenta años, un caso de mayor amor por las tierras de todo el departamento de Maldonado. Sus canciones son el más vivo ejemplo donde el talento innegable en el manejo de las letras se pone a la orden de su amor por estas tierras y, especialmente, por esta ciudad fernandina. Es la síntesis también de la trayectoria de quien, en la cúspide de la fama de los cantores orientales que cultivan la payada de contrapunto, fue considerado el payador más popular del país. Lo verán en esta obra, asimismo, pasear por las calles y entrar a animar los boliches y las fiestas populares hasta sus últimos días. Nuestro primer deseo es agradecer su amor por esta tierra tan rica en hospitalidad y en oportunidades para gente que hemos venido de todo el mapa y, a la vez, tan cortita de agradecimiento y memoria. Que don Raúl vuelva a caminar y cantar en sus amadas calles, comarcas y pueblos.

¿Dónde nació?

Don Raúl Montañés nació el 3 de abril de 1916, cuando su familia vivía en una chacra en la zona de Punta Ballena. Más adelante la familia Montañés se mudó para La Loma, en la misma zona donde hoy está el Sanatorio Mautone. En ese momento ese lugar se consideraba el ejido de la capital del departamento, la bella y, todavía, en la primera mitad del siglo XX, muy pequeña ciudad de San Fernando de Maldonado. Allí cerquita había una laguneta, precisamente donde ahora está la rotonda de los Leones Marinos. Raúl fue a la escuela José Pedro Ramírez.

Don Sinforiano Montañés

La casa de los Montañés también estaba muy cerca de la zona de La Cañada, el histórico manantial de agua que hoy conocemos como Paseo de La Aguada, cuya fisonomía de barrancos se formó porque allí se hizo, durante muchos años, la extracción de la turba.

Esta zona, tan cercana al balneario fernandino Las Delicias que la propia cañada de la Aguada desemboca en plena playa, fue, desde fines del siglo XIX, una zona turbera. La turba, que llegó a explotarse intensamente, es una roca sedimentaria y blanda, de tipo orgánico; un material formado por especies vegetales descompuestas. La consolidación de esta sustancia es el primer paso por el que la vegetación se transforma en carbón mineral. Se emplea como combustible y en la obtención de abonos orgánicos.

Todo ese hermoso valle -actual del Paseo de La Aguada- se creó a partir de la explotación de muchos años de la mina de turba allí existente, con el trabajo de muchas personas, comandadas sobre todo por el maestro Silvestre Umérez, un reconocido docente que fue director de la Escuela Ramírez y por cuyo nombre se conocería luego parte de ese barrio. En esa zona de Las Delicias hay una calle llamada por esto, La Turba, y cualquier vecino de no muchos años en el lugar recuerda episodios de zonas que ardían solas.

Hoy, en las barrancas y en el lecho de la cañadita, se puede apreciar la negra superficie a simple vista. Este valle termina en las Paradas actuales 23 y 24 sobre la Playa Mansa, plena costa de la ciudad fernandina. El padre de los Montañés, Sinforiano, era agricultor, chacarero, carrero y turbero.

Recordando a don Sinforiano Montañés con su carro de turba, un oyente del domingo, Jorge Dutra, nos envió este mensaje casi poético:

“Hoy rezonga el recuerdo de las turberas en La Loma...carros por aquellos caminos de barro donde cargaba el carbón que llegará a las barcazas...que después alimentarán las calderas de alguna máquina del tiempo que nos traerá al presente... un pasado glorioso de Maldonado.”

Doña Inés Medina

Sobre la mamá de Raúl hay que destacar algunas cosas. La familia Medina tenía propiedades en La Barra. El hoy hermoso parque Medina de San Carlos se hizo en terrenos de su familia. Pero también es lindo ver cómo la ligazón fuerte de los Montañés con el Club de fútbol Deportivo Maldonado, primero llamado El Batacazo, viene de familia. Un hermano de Inés era el concesionario de un terreno en la hermosa zona del balneario El Placer. Allí, durante años, manejaron un parador, pero, además, consiguieron que se les otorgara un predio donde Deportivo Maldonado hacía remo y otras actividades atléticas.

Otra cosa a destacar de Raúl Montañés Medina es que, siendo muy jovencito, fue también un futbolista que pintaba con muchas condiciones. Jugó pocos años, pero era tan bueno que le decían “el tesoro” por sus grandes dotes técnicas. Jugaba de entre ala llegando a vestir los colores del Atlético Fernandino y del Deportivo Maldonado donde fue de los fundadores, integrando un cuadro con don Ginés Cairo Medina que era primo por parte de madre.

La Chacra de La Loma

En la chacra de La Loma vivieron pobres y felices “los Montañeses”, como gustaba decir don Raúl. Entre tantos hermanos había mucha comunicación y saltaban chispas por los variados talentos e ingenios. Los hermanos Montañés Medina eran: Sinforiano, conocido como Foro y más tarde de profesión policía, Ramón, Berna, María Celia, María Elisa, Raúl Urbano, María Inés, José Ramón, conocido como el Nene o el Poro. Y, por supuesto, estaba Washington, que luego será extraordinario cantor y payador muy querido a nivel nacional.

De la chacra de La Loma, donde vivían los Montañés, salía Raúl, niño todavía, a vender las verduras de mañana y de tarde, los productos del horno de la madre, que hacía pan casero y lo vendía a cinco centésimos, y las tortas dulces que las entregaba a vintén (veinte centésimos de peso). Vendía el niño, pero en otro Maldonado, ciudad pequeña, con una fisonomía muy diferente a la actual.

Era una aldea con calles de arena y muy pocos habitantes. Todavía los grandes arenales rodeaban y se metían en la ciudad, pero las arboledas, plantadas desde la costa y los cuatro puntos cardinales, iban ganando la partida. Nacían caminos estables y buenos entre la playa y la ciudad. Entre ésta y las demás poblaciones. Y es en esos años, fines de 1940, que comenzaba el despegue de Punta del Este, estimulado por los múltiples esfuerzos de Mauricio Litman y su Cantegril Country Club. Y, por eso mismo, se inauguraba el éxodo de gente de toda la patria que llegaba a afincarse en estas ciudades del departamento, buscando brindar su esfuerzo en servicios a los turistas. Muchos años después, casi en el siglo XXI, con una ciudad superpoblada de personas de todo el país y del extranjero, don Raúl Montañés le decía a su amigo, el joven poeta Ariel Medeiros, y al comunicador Jorge Landi, en la que fuera su última entrevista, brindada a Radio Rural de Montevideo: “Bienvenidos a todos los que llegan a Maldonado”... y aclaraba...”bienvenidos si tienen empleo, porque hay gente que está viviendo muy mal porque no da la capacidad de ocupación laboral para tanta gente que viene acá buscando este que yo llamo El Cabo de la Buena Esperanza”.

A esa etapa de la ciudad crecida y a su relación con el viejo poeta, finales del siglo XX, ya volveremos.

Sobre la juventud de Montañés se destaca su etapa militar. Si, aunque pocos lo recuerden, fue don Raúl soldado y varias veces, tanto como para guardar una relación de respeto y cariño por los soldados de la patria.

El balde de agua y el caminante

Se cuenta en la familia que un día una de las hermanas le pidió a Raúl que le trajera un balde de agua. Eran épocas en que debía acarrearse el agua en baldes para abastecer tanques con los que se movía la higiene y la salud de la casa. Raúl se fue con el balde de encargo y no lo vieron más. Ni el balde ni Raúl volvieron. La familia pasó mucho tiempo, años en realidad, sin saber de su persona, a tal punto que llegaron a temer lo peor.

Pero él estaba bien vivo. Andaba por el país. Parece cosa de poetas de aquella primera mitad del siglo XX esto de andar el camino. Ser un viajero impenitente. Durante unos años fue militar, soldado del arma de infantería en el Batallón Oriental de Infantería Mecanizada Nº 4 de la ciudad de Colonia.

Estuvo en el cuartel del regimiento “Éxodo Del Pueblo Oriental” de Artillería Nº 2 de Trinidad, Flores. También sirvió en el arma de caballería Regimiento “Dragones Libertadores” de Caballería Mecanizada Nº 9 de Santa Clara de Olimar, departamento de Treinta y Tres, lugar al que llegó en comisión justo cuando se produjo la revolución de 1935 contra la dictadura de Terra. En 1935, una columna blanca comandada por el veterano caudillo Basilio Muñoz, con setenta y cinco años, el escritor "Paco" Espínola, el periodista Carlos Quijano, el escritor Justino Zavala Muniz, los futuros presidentes colorados Tomás Berreta y Luis Batlle Berres, entre otros, además de gente perteneciente a los partidos Nacional, Colorado y de los partidos de izquierda, resolvieron sublevarse al golpe de estado que generó el propio presidente legal hasta ese momento, el Dr. Gabriel Terra.

Hay acontecimientos muy conocidos de esta revuelta, pero, tal vez el principal, casi es ignorado. Dice Wikipedia: “La primera acción de la revolución fue el 26 de enero de 1935, en Paso Morlán, en el departamento de Colonia. El líder de esta acción fue el doloreño Antonio Paseyro, blanco radical, al mando de 28 hombres, todos civiles, de 25 fusiles y vehículos, tanto autos y camiones pequeños. A ellos luego se les unió otro grupo de similar tamaño, de Rosario... De San José llegaron más revolucionarios, como el escritor Paco Espínola, de familia blanca.”

Los revolucionarios fueron interceptados por el ejército que los esperaba. Esto impidió, después de una buena balacera con heridos y detenidos, que esta columna del litoral se reuniera con la gente del este. Muy mal organizados, vecinos de Maldonado, Cerro Largo y Treinta y Tres... más otros de Montevideo, se fueron juntando. Al mando estaba el histórico Basilio Muñoz, pero a su lado, el también histórico jefe don Exequiel Silvera, caudillo batllista de Cerro Largo. Reunieron más de mil hombres bien montados y mal armados, que cruzaron el Río Negro.

La desgracia ocurrió después de que el ejército amotinado fue enterado de que se había llegado a un acuerdo de paz. Eso provocó que los revolucionarios salieran del abrigo del monte donde estaban, a saludar a cuatro aviones del ejército que pasaban, y fueron bombardeados, muriendo cuatro personas y varios caballos en el mismo sitio. Los pilotos no estaban enterados del alto al fuego.

Es en esta contienda que Raúl Montañés, como soldado, hizo veintitrés días a caballo para seguir los movimientos de los revolucionarios, pero su corazón estaba dividido. Tenía simpatía por los revolucionarios a pesar de ser soldado y de eso es prueba su hermoso poema “Muñosito”.

Serafín José García

En Santa Clara de Olimar conoció a Serafín J. García quien, en esa época, era escribiente de la policía. Él recuerda a aquella persona seria, que hablaba poco y nada, y que andaba siempre con un cuaderno negro en la mano.

En un boliche se juntaron más de una vez estas dos potencias, pero todavía jóvenes y sin ser conocidos. Montañés le preguntó qué tenía en el cuaderno negro, “son poemas” le dijo. Era el original de Tacuruses, el libro uruguayo de poesías más vendido hasta hoy (en cuatro años hubo once ediciones, y al finalizar el siglo XX iban más de ochenta reediciones autorizadas, solamente dentro del país).

Montañés y Serafín J. García mantuvieron una relación continua, de admiración recíproca, que llevó incluso a que el creador de Orejano le escribiera la presentación para uno de los libros de Montañés.

Aparece el Balde

En el archivo de Nahyr Montañés hay una foto de 1937 donde aparece su papá sirviendo en el regimiento de caballería de Durazno. “Pasé por todas las armas, pero el arma que yo tenía por suerte era el verbo, era un esgrimista del verbo y la poesía”, les decía.

Un día dejó el ejército y salió a recorrer la patria a pie. Un linyera que andaba cantando y del que los suyos no sabían nada hasta que, otro día, “el hijo pródigo” al que casi habían dado por muerto, volvió a casa. Se cuenta que ese día se presentó en la casa de su hermana, golpeando la puerta y apareciendo ante ella, muchos años después, con el balde lleno de agua.

Luego de regresar a su pago fernandino, y mientras se ganaba los pesos con oficios variados, Raúl Montañés ya andaba cantando sus canciones mientras trabajaba. Sus poesías despegaban de aquel árbol frondoso que eran su sentimiento, su creatividad y su amor incontrolable por su tierra y su gente. Las hacía, las regalaba, las repartía con amigos en fiestas criollas y en los boliches también.

Aparece Ramona y nace Radio Maldonado

A principios de la década del 1940 se casó con un ángel que Dios puso en su camino, María Ramona Rodríguez, Maruja, que vivió toda su vida locamente enamorada de don Raúl. Excelente mujer con la que compartió la fe de un hogar cristiano al que llegaron, primero Nahyr, y luego Raulito.

Después que se abre Radio Maldonado, el 11 de enero de 1942, un poco por colaborar con la emisora, pero también con el propósito de sacar a luz tanta creatividad latente, los hermanos Montañés se largaron al escenario, al impulso de Raúl.

Hicieron radioteatros, escritos y dirigidos por Raúl y actuados por sus hermanos. Pero no solo hicieron radioteatros, también conformaron un grupo que, desde la salida al aire en la radio, se hizo muy popular comenzando a actuar en fiestas, no solo en la ciudad fernandina, sino también en Rocha y San Carlos, por ejemplo. Se trata del “Conjunto Tradición”. Lo dirigía Raúl y estaba integrado por sus hermanos Washington y Berna, y por Humberto Castro que era un gran recitador. Otro gran decidor fue Gregorio “Goyito” Rodríguez. En guitarras y cantos estaban: William López Montañés (cantante muy bueno y sobrino, por ser hijo de su hermana Elisa), además de otros guitarristas como Carlos Olivera, Leonardo y Humberto Guerra, y un acordeonista de apellido Santos.

Actuaron en muchos lugares, incluso en el Club Paz y Unión y, especialmente, en el predio donde se levanta hoy el barrio de Maldonado Nuevo. Allí había un campo en el que habitualmente se hacían fiestas o se recibía a los circos. Allí mismo vivió su esplendor el “Conjunto Tradición”.

La buena amiga Marisa Sánchez de Terra nos ha aportado un afiche del 30 de marzo de 1945 donde se anuncia, en la cancha del Deportivo Maldonado, al costado de la vía del tren, toda una actividad organizada por Raúl Montañés y el Conjunto Tradición. Participó el Conjunto Fernandino, que hacía música de antaño, dice el afiche; Cosme Méndez y Humberto Castro animando la fiesta; la presencia de una embajada de La Hora Gaucha, un programa de enorme éxito en Montevideo y, además, en el momento culminante de la fiesta se destacaba la payada entre Raúl Montañés y Héctor Umpiérrez. Se cobraba cuarenta centésimos la entrada.

Además de su relación con el mundo de los criollos y con el mundo obrero, varias personalidades del Maldonado de entonces estuvieron muy cerca de Raúl. Es de destacar especialmente su amistad con ese cura que la ciudad lleva en su corazón y que animó gran parte del siglo XX, el padre Domingo de Tacuarembó. Uno de los poemas más hermosos del poeta fue dedicado a este fraile pequeño de tamaño, pero que llenó el mapa de la región con su entrega y su alegría en el seguimiento de Cristo.

El poeta, culpa del peluquero

Finalizando la década de 1940 Raúl Montañés publicó su primer libro, “Rescoldos” (1949), que son poemas del género criollo. Al año siguiente presentó “Con la voz del corazón”, poemas líricos, para, durante 1951, volver al género de los gauchos con la publicación de “Cacharpas”.

Muchos años después confesó que el inspirador de su veta poética fue un peluquero llamado Leonardo Quintana, que tenía una peluquería en calles Sarandí, entre Florida e Ituzaingó. Actualmente está allí la tienda "Los 4 Ases". Leonardo era una persona muy interesante porque, además de su cometido, fue anexando libros y terminó por instalar, años después, la librería más grande de la ciudad. Allí, mientras cortaba el pelo, había una reunión permanente de gente vinculada a los libros, y eso estimuló al joven Montañés que escribía desde muy pequeño. Otro dato del peluquero Quintana es que estaba casado con la maestra de la escuela número 5, Angélica Cattalurda, docente de muchos niños entre los que se cuentan Carlos Perciavalle y Benito Stern. Del amigo Leonardo Quintana Raúl había aprendido muchísimo. Un hermano de Leonardo fue el cura Quintana, que estuvo a cargo, desde su inauguración, de la parroquia San Pio X en el barrio La Cuchilla de San Carlos. Un sobrino de la señora de Quintana, Humberto Grieco Cattalurda, llegó a ser Inspector Nacional de Música, además de dueño de la famosa Confitería Grieco.

La obra escrita y publicada

Es difícil saber cuántos libros publicó. Él decía que, en sus mejores épocas, escribía un libro entero en una semana. Con datos de su familia y algún amigo llegamos a contabilizar más de treinta títulos, aunque esa cifra no es segura. Por otro lado, decía él que quedaban varios cuadernos llenos de poesías inéditas.

Algunas de esas obras son: “Solsito Güeno” (poemas gauchescos); “Campanitas de cristal” y “Cien gramos de amor” (ambos libros de poesía lírica); “Nuestro pan amargo” (obra de teatro); “Dende mi rancho” (páginas folclóricas). Escribió también un libro en coautoría con otro payador, Pelegrino Torres, titulado “Troveros de campo y cielo”. Se suman, además: “Brisa del Este” (1988); “Hojas de Otoño” (1990); “Un árbol llamado Antonio”, que incluye poema y relato dedicado a don Antonio Lussich; “Desde mi barca” (1992), “Mar adentro”, libro publicado a sus setenta y nueve años en 1995. El último que rastreamos, aunque seguramente hay algún otro, es “Uno más uno son dos”, presentado en combinación con poemas de la escritora de Aiguá, Gloria Corbo.

En la Biblioteca Municipal José Artigas de la ciudad fernandina se encuentran todos estos libros, pero, además, hay unos librillos de poemas y relatos que don Raúl denominó “Siempre Maldonado”. Son publicaciones que van desde 1978 al 1996.

Opiniones sobre el Montañés poeta

Osiris Rodríguez Castillo dice:

“Raúl Montañés es un poeta. Tiene todo lo que se necesita: sabe más de leyendas que de historias y eso es lo principal. Luego el camino. Su sangre ha corrido por todas las arterias del país y anda colgando versos por las paredes de la noche. Canta con viva voz Raúl Montañés, y con sentimiento...como quería José Hernández. Siga este Montañés con su guitarra gaucha derramando bienes a su paso. Deje que las imágenes les lleguen a las playas del espíritu, como cantos rodados, para hacer en las tardes ociosas, collares de cuentas de colores.”

Serafín J. García dice:

“Amigo Montañés, sus versos poseen el mérito de reflejar su alma con total sinceridad, sin que la preocupación por el aderezo retórico obstruya jamás el libre fluir de sus ideas y de sus sentimientos -sobre todo de estos- ni enfríe el calor humano ni la fuerza emotiva que les infunden vida. Escribe usted obedeciendo más a los dictados de su corazón que a imperativos de carácter estético y, tal actitud, se traduce, como es natural, en páginas desnudas de artificios donde el tema es lo primordial, y son secundarias las palabras con las que se le reviste.”

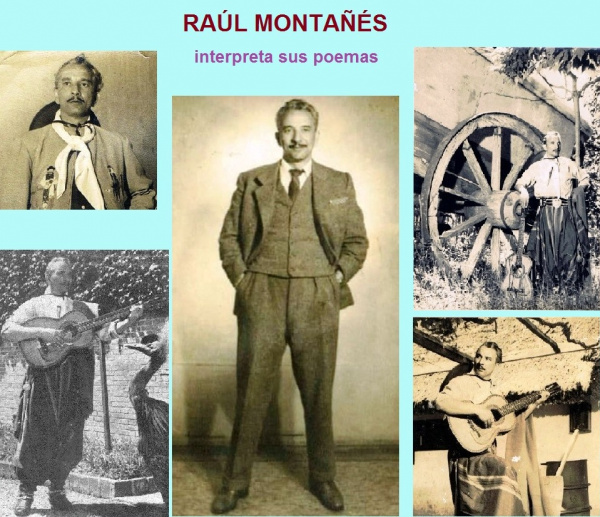

La payada y los payadores

Montañés creaba poesías y fue un poeta formado, por su talento de hilvanar palabras, pero no en los salones de clase, sino al costado del camino. No sale de las aulas su creación, aunque abreva en la poesía y en el difícil arte de la improvisación, formándose con sus poetas preferidos y con los creadores que se movían en el campo popular. Cultivado desde niño al costado de guitarras y repentistas, entonces, no le fue ajena la pretensión de payar.

Si hay algo bien difícil es ser payador. Es natural que cuantos más conocimientos del mundo y del arte se cultiven, cuanto más se entienda académicamente sobre las formas de los poemas y sobre el lenguaje, tanto más todo eso servirá a aquel arte superior. Pero es verdad también que la payada ha sido engalanada por humildes personas, de la ciudad y del campo, cuya escolaridad no era el destaque. Hoy, en este siglo XXI, la payada o el ser payador se reconoce como una de las artes más difíciles de realizar. A pesar de que es la base histórica de nuestra canción oriental, es un hecho artístico, sin embargo, a menudo es marginado por la academia. Es posible que desde Lauro Ayestarán no haya sido valorado adecuadamente en los sistemas educativos.

El difícil arte de la improvisación

La práctica del payador es, sin lugar a dudas, una de las disciplinas literarias más difíciles, antiguas y difundidas en la cultura universal.

Se trata de hacer tres artes en simultáneo: cantar sobre una música, interpretar la guitarra, y rimar al instante un verso que deberá ir cantando. Así que como reflexiona una página de Wikipedia: “Para estructurar su mensaje el payador debe tener básicamente inspiración poética y agilidad mental. A ellas tiene que sumarle sus actitudes de cantor, para volcar oralmente los frutos de su improvisación, y ejecutar adecuadamente su guitarra, que le sirve de acompañamiento, tanto en la parte musical, como de apoyo en la medida de sus versos.”

La improvisación o payada puede ser solitaria, pero si es un duelo de versos con otra persona, entonces estamos ante una payada de contrapunto.

¿De dónde sale el payador Montañés?

Raúl Montañés se forma, como poeta y como payador, en la soledad de su pieza, escuchando radios de Montevideo y Buenos Aires, en la tranquilidad del pueblo fernandino donde crecía interactuando con aquellos payadores ocasionales de su comunidad. Andando la década de 1940 ya acostumbraba payar. Mucha gente nos recordó siempre, y él también los mencionaba, los contrapuntos con Aquilino Jorge y con Lucio Dutra, payadores de la ciudad de San Fernando de Maldonado de aquel primer tiempo, y que él siempre reconoció como sus impulsores.

“Lucio Dutra era un paisano

guitarrero y payador

De melena sobre el hombro

y mirada de carbón.

Pocos recuerdan a aquél

que le cantó a Maldonado

y a la Cachimba del Rey.

Lucio Dutra se llamaba

Guitarrero y payador

Lo habrá olvidado la historia

Pero lo recuerdo yo.”

Sin dudas que ellos ayudaron a despertar su pasión por la payada. Como tributo a los artistas que han incursionado en este género, y han vivido o nacido en el departamento de Maldonado, va esta lista cortita pero engalanada por Raúl y Washington Montañés, sus cumbres. La integran los nombres de payadores que hemos podido recopilar: Lucio Dutra, Aquilino Jorge, Angelito Botaro, Balmón Rivero, Gabino Sosa, Cacho Márquez Ortiz de San Carlos, Raúl Mena, Cacho Artigas, Walter Aguiar, Daniel Alonso, Luis Gatti, José Martín Hernández y Clodomiro Suárez. También recordamos a Borsani, payador en boliches fernandinos. Y seguro hay otros. Sientan que están aquí. El propósito de esta enumeración siempre es doble, rendir homenaje a aquellos que están nombrados y provocar el recuerdo de los que no supimos evocar.

Payador en Punta del Este

Punta del Este crecía en popularidad y servicios. Ya había nacido el Hotel San Rafael. Ya había inventado don Antonio Carbonaro el preciado Chivito. El 15 de febrero de 1951, en el Cine Cantegril, dio comienzo otro evento inolvidable: la inauguración de un festival de cine. Raúl Montañés ya tenía presencia en radios de Montevideo, pero vivía aquí, en su solar natal, y una señal de gran prestigio que Montañés cultivaba en su medio, antes de irse a Montevideo, fue lo que pasó ese año en el mencionado balneario. Un hombre que venía trabajando hacía una década por hacer y promocionar hermosos chalets, ubicados entre los bosques de Punta del Este, inventando un barrio al que llamó Cantegril, organizó un Festival Internacional de Cine con una jerarquía como no se había visto en Sud América. Este empresario se llamó Mauricio Litman. A este festival de cine de Punta del Este de 1951 vino, entonces, una lista de grandes artistas de EEUU, Brasil, Italia, Francia, México, pero no pudieron llegar los argentinos, impedidos de viajar a Uruguay por el gobierno peronista.

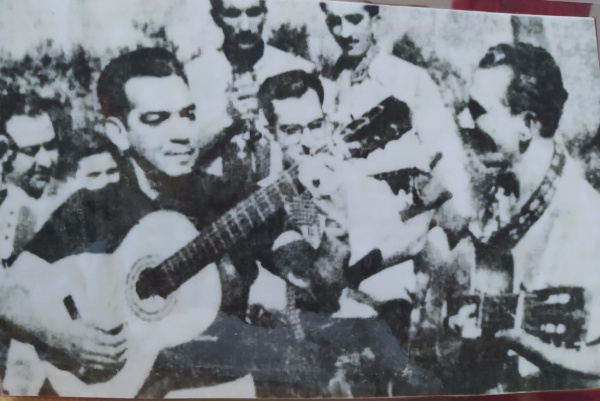

Sí llegaron Dino de Laurentis, Silvana Mangano, Carlo Ponti, Pedro Armendáriz y, entre otros, el querido Mario Moreno, Cantinflas. Uno de los recuerdos luminosos para Raúl Montañés era de aquel 2 de marzo de 1951 cuando, desde un palco armado en plena calle Gorlero, el pueblo uruguayo le rindió un homenaje, payando, a Cantinflas. Cantinflas estuvo una semana y, don Raúl, que convivió mucho con él, siempre recordó la excelencia de ser humano que era, sin ninguna vanidad. Pasearon juntos. Hay una foto muy conocida en la que, en pleno Cantegril Country Club, donde se había organizado una fiesta criolla, aparece Cantinflas con una guitarra, rodeado por Raúl y los integrantes del Grupo Tradición. Cantinflas conoció los boliches fernandinos y, sobre todo, el gran cómico demostró no ser rival fácil para ganarle una payada de contrapunto. Otra época donde una figura mundial podía andar tranquila sin que lo acosaran pidiendo fotos.

Montevideo

Para el año de 1952, Raúl, Maruja y sus hijos, se radicaron en Montevideo.

Vivieron en distintas casas y en diferentes barrios como La Aguada, Pocitos y Goes. Al comienzo, y durante años, en una sola pieza y en casas muy humildes. Una de las primeras cosas que hizo en Montevideo fue actuar en La Hora Gaucha, de Luis Nicolás Fernández, por Radio Acreimlan. Si bien solo decía poesías o cantaba alguna milonga, fue conociendo destacados cultores montevideanos de la canción criolla.

En el año 1955, cuando la epidemia de poliomielitis, conoció a Rosas Riolfo y a Chocho Riberón, que andaban con la idea de juntar payadores para recorrer el país y ayudar en estas causas. Fueron a hablar con él por recomendación de Luis Alberto Martínez y Héctor Umpiérrez, ambos conocedores de la calidad de Montañés con el que se encontraban frecuentemente en los lugares a donde iban los payadores en la época: pulperías, ranchos y boliches. Los payadores no habían llegado a los salones todavía. Pero eso iba a cambiar con La Gran Cruzada Gaucha. De a poco Montañés comenzó a hacerse conocer y fue invitado a participar, con Luis Alberto Martínez, en una audición radial muy escuchada llamada “El Fogón de los Arrieros”. Don Luis A. Martínez también tuvo su “Fogón Oriental” por Radio Artigas,

¿Qué fue La Gran Cruzada Gaucha?

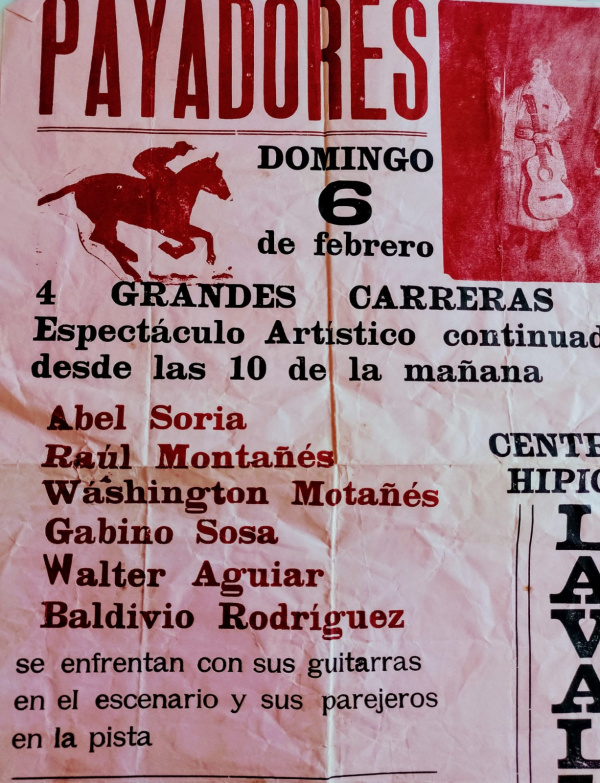

Fue un gran movimiento de payadores rioplatenses, nacido en el año 1955 en Uruguay y en las provincias argentinas, dirigido por Dalton Rosas Riolfo y Emilio Chocho Riverón, que conmovió al país movilizando multitudes a su encuentro. Fueron los payadores primeros: Raúl Montañés, Carlos Molina y Clodomiro Pérez, Luis Alberto Martínez, Conrado Gallego y Aramís Arellano, con Victoriano Núñez y Héctor Umpiérrez. Esos integraron la primera Cruzada. Luego, andando el tiempo, se integraron muchos otros, entre los que podemos mencionar a Carlos López Terra, Juan Carlos “Indio Bares”, El “Pampa” Barrientos, Walter Apeseche, Héctor Guillén, Walter Saldivia León, Waldemar Lagos y, por supuesto, a invitación de su hermano, el extraordinario ser humano Washington Montañés.

Más adelante ingresaron también: Eduardo Moreno, Julio Gallego, Tabaré De Paula, Gabino Sosa, Waldemar Lagos, Abel Soria, Juan Carlos López y José Silvio Curbelo.

Los conocedores nos aclaran que, en realidad, “La Cruzada Gaucha” fue solo la primera, aunque luego los payadores agrupados recorrieron, con enormes multitudes siguiéndoles y repletando los escenarios en los que se presentaban, no solo nuestra patria oriental sino la provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias hermanas de Argentina, donde recibían el trato de auténticos ídolos.

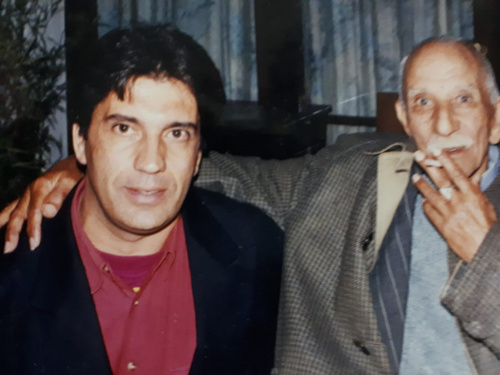

Raúl y Washington

Washington Montañés era cantor de orquestas y empleado del Casino San Rafael. Raúl pudo, al fin, convencerlo para que se fuera a Montevideo con él a payar.

Raúl y Washington Montañés hicieron una dupla bárbara que, entre otras cosas, tuvo durante varios años una audición de gran éxito en Radio Rural, instancia para la que fueron recomendados por otro gran payador, mejor compositor de poesías y alto ser humano, Peregrino Torres. Raúl escribió un lindo libro de poesía de la época en coautoría con Torres.

Eran las épocas del ruralismo que encabezaba Benito Nardone “Chicotazo”. Después se mudaron a la hoy desaparecida Radio Solís donde continuaron el éxito. Y luego la siguieron en CX 42 Radio Ciudad de Montevideo. Es de destacar que, en esta época de esplendor de los payadores, Washington Montañés, en forma paralela a las actuaciones y actividades derivadas de la guitarra, siguió cantando tangos con la Orquesta Típica de don Horacio, una de las grandes animadoras de la época en todos los salones. Montañés dejó grabados, en Sondor, varios tangos y hasta un pasodoble. Cantó con esta agrupación hasta que la misma se disolvió allá por 1965.

Se casó y tuvo familia, viviendo hasta su día final en Barros Blancos, Canelones.

Washington había nacido el 9 de agosto de 1923 y murió el 8 de febrero de 2013.

El payador más popular del Uruguay donde reinaban los payadores

Esos años de mediados y fines de la década de 1950 son impresionantes porque los payadores, tanto uruguayos como argentinos, llenaban teatros y hasta debían dar más de una función el mismo día por la cantidad de público que concurría. Era no solo en Montevideo, donde llenaron más de una vez el Palacio Peñarol y el Parque Central, sino que estaban recorriendo en forma continua el interior y, además, la enorme República Argentina que les abrió las puertas y se rindió a sus versos improvisados. En el sur argentino era frecuente que hicieran la llamada “sección vermouth”, es decir, una actuación de tarde porque las entradas para la noche estaban todas vendidas. Había gente que llegaba de nueve o diez leguas, incluso a caballo, para ver y escuchar a sus payadores queridos.

Generalmente las embajadas de payadores estaban integradas con argentinos y orientales. Las revistas de noticias sobre la actividad artística les tuvieron muchas veces en primera plana.

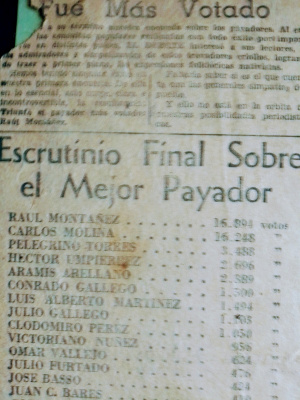

En esta época hubo un concurso nacional de payadores, de enorme repercusión, en el que terminaron casi empatados en popularidad Raúl Montañés y el gran payador de Melo, don Carlos Molina. Lo organizó el diario de los herreristas, El Debate, diario en el que durante casi cuatro décadas se publicó el sentir de los seguidores del Dr. Luis Alberto de Herrera. El diario preguntó a sus lectores cuál era su payador preferido, y se vieron sorprendidos por el aluvión impresionante de cartas que recibieron. Miles de opiniones que demostraban, sobre todo, la adhesión del público por el arte repentista. Peregrino Torres, Aramís Arellano, Héctor Umpiérrez, Conrado Gallego, o figuras patriarcales en el mundo de la payada como don Luis Alberto Martínez, recibieron más de dos mil votos cada uno. Pero fueron muchísimos los mencionados, y cada uno tenía muchos partidarios. El número dos fue para El Bardo del Tacuarí, don Carlos Molina, con 16.248 votos. Triunfó el payador más votado, como reconoció El Debate, don Raúl Montañés, de Maldonado, con 16.394 votos. Se sacaron astillas.

El sol de los payadores se oculta

“La payada es una puja intelectual, es una competencia también, el payador es un gimnasta del verbo. El verso repentista es muy exigente, no es el caso de un poeta que escribe y después va corrigiendo, el payador misteriosamente debe ser uno de los artistas cultivador del arte más difícil. El folclore debería de darle un lugar más cálido a los payadores” reflexionaba don Raúl en sus últimos tiempos, viendo cómo lentamente desaparecían los payadores del escenario de festivales llamados folklóricos.

Al inicio de la década de 1960 los payadores comenzaron a perder vigencia, justo cuando apareció en Montevideo la gran generación de la canción nacional que, siguiendo las huellas de estos trovadores, de Nestor Feria, de Elías y Tabaré Regules y, especialmente, de Amalia De La Vega, por nombrar los enormes referentes de las décadas anteriores, se dedicaron a cantar con voz uruguaya. Dejó la canción de raíz folklórica de ser una mera copia de lo argentino, y tomó un vuelo impensado con la aparición de Aníbal Sampayo, Osiris Rodríguez Castillo, Los Olimareños, Zitarrosa, entre otros que bien conocemos. Comenzó una etapa diferente. Ya no fue tan frecuente invitar a payadores a los nacientes festivales folklóricos, ni fueron tan frecuentes los programas radiales a su disposición. No es que de un momento a otro se hubieran terminado los partidarios de la payada. No. El cambio fue gradual pero irreversible, donde el gusto y el sentir de la gente ya fue encontrándose, en la raíz del canto, con otras expresiones.

Vuelta a San Fernando de Maldonado

En 1957 Maruja, la señora de Raúl, se vino con los hijos para San Fernando de Maldonado, pero don Raúl todavía quedó en Montevideo intentando buscar nuevos caminos. Al fin volvió al pago, y plenamente a su casa, alrededor del año 1965. Pero se encontró con una ciudad bien diferente de la que había habitado antes, una ciudad que iba creciendo a ritmo de vértigo. Punta del Este, y toda la zona balnearia, se había convertido en un gran atractivo para obras y empresas de todas partes que venían a invertir. Con ellos llegaban, y siguen llegando, oportunidades laborales para la gente que se viene y hace crecer la población con nuevas barriadas cada día. El genio y las relaciones de Montañés lograron que, además de seguir muy vigente en ese tiempo actuando en diferentes lugares, emprendiera dos programas radiales muy recordados todavía: El Rancho de Peñaloza y El Fogón del Payador.

El rancho de Peñaloza

Según Luisito Píriz y muchos amigos más este fue el título de un programa de enorme éxito en Radio Maldonado. Los domingos al mediodía, en base a un libreto escrito y dirigido por don Raúl, el abuelo Peñaloza abría su rancho donde el personaje era justamente este abuelo gaucho, que muchos dijeron después que inspiró al propio Julio César Castro para su personaje de Don Verídico. Al principio tenía la participación de Raúl como el abuelo, pero luego entró el querido recitador Goyito Rodríguez a hacer el papel del viejo. Participaban Nybia Malo (locutora que marcó época también como secretaria del querido Profesor Marius), Luisito Píriz como un nieto, y luego los payadores, entre los que destacamos al gran amigo de toda la vida y cómplice de andanzas, el bueno de Gabino Sosa. Fue tan impresionante la respuesta de los oyentes que se armó una obra de teatro que recorrió el este del país, representándose con gran cantidad de público en cada lugar. Este programa se mantuvo hasta la mitad de la década de 1970.

El Fogón del Payador

Se emitía tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) a la noche, también por Radio Maldonado. Aquí conducía generalmente Raúl, en compañía de Gabino Sosa y Luisito Píriz. Se componía de poemas y payadas, milongas e invitaciones a payadores que visitaban el programa en vivo.

Sus últimos veranos

Después de la muerte de su querida Maruja en 1978, Montañés fue invitado por su hijo que se lo llevó a Europa, a Suiza, donde Raulito ya vivía desde 1968. Estuvo pocos meses y volvió para vivir solo. Luego vendió su casa, y su hija Nahyir lo convenció de que se fuera a vivir con ella y su familia. Pasó un lindo tiempo con su primogénita, pero luego salió la donación que le hizo la Intendencia de Maldonado de una vivienda en el barrio de Cerro Pelado.

En este tiempo escribió y recopiló muchísimo. Su hijo nos ha confiado centenares de manuscritos de poesías, proyecto de libro que uno sueña ver publicado o, y eso sería muy lindo, en manos de compositores que hagan volar sus letras con una música adecuada como alas. Muchas veces fue a Radio Maldonado a grabar sus poemas, con la atención y el arte de grabar del gran músico y sonidista Benito Martínez, con el que tuvo largas charlas cada vez.

Cuando cumplió sus ochenta años, amigos como el Chino Umpiérrez, Roger Díaz, Artigas Abreu, Chiquito Domínguez, Wilfredo “Tapichí” Gaggioni, Alicia Fernández y otros, le organizaron un lindo tributo que nos lo recuerda su amigo también, el poeta Antonio Agrasot: “Tuve el privilegio de asistir a un homenaje que se le hizo en vida (año 1996) en el Cine Maldonado, calle Sarandí entre Dr. Edye y Bergalli. Allí se reunió gran cantidad de artistas y pueblo en general. Estaban Los Lugareños, que recién arrancaban, Cansita Britos, Pablo Estramín, Carlos Benavídez, Numa Moraes, Abel Soria, Julio Gallego, entre otros. Fue un hermoso reconocimiento al inolvidable y gran poeta.”

Estos fueron los últimos años de la vida de quien más le cantó a todo Maldonado y, en particular, a esta ciudad de San Fernando. Hasta su casa, Vivienda 071 del barrio Cerro Pelado, barrio de gente paisana, llegó, entre muchos amigos que habitaban todo el día la vivienda, un joven poeta al que Raúl quiso mucho: Ariel Medeiros. Ariel era de la sección rural N° 12 de Cerro Largo, casi en la frontera con Brasil y al lado del portentoso río Yaguarón. Vivía y trabajaba en San Rafael, pero todos sus versos, alentados por Raúl, estaban llenos del paisaje campesino. A su “padrino”, Ariel le dedicó un poema extraordinario, algunos de cuyos versos dicen:

“Raúl Montañés, Raúl

Raúl de Punta Ballena,

Raúl siempre Raúl,

De la grama de estrellas.

Las calles de Maldonado

En sus esquinas lo esperan

Con un aire de poesía

y él, en su poesía llega.

Sufrió por momentos, se sentía viejo y sin lugar en la nueva sociedad, por más que muchos intentaban sumarlo a fiestas criollas como las que le gustaban, no solo aquí, sino también en otros lugares del país. Pero Raúl siempre fue una sonrisa; siempre un enamorado de la belleza y de la historia de su amado Maldonado. La pascua le llegó el 13 de noviembre de 1998.

Raúl Montañés hoy

En la Semana de San Fernando de Maldonado, festival anual de diez días que organiza la parroquia Catedral, el momento cúlmine de cada inauguración oficial de la fiesta se hace con una canción basada en su poema “Canto a Maldonado”, que han interpretado Gustavo Malo y Alexis Roldán. Hay otras canciones que se mantienen lozanas, pero que se popularizaron ya en el final del siglo XX: “Nacencia” y “La diligencia de Estanislao”, por ejemplo, ambas difundidas originalmente por Abayubá Caraballo, quien quiso mucho a Raúl y, además, le sumó su extraordinario arte en guitarra y voz para crear dos temas emblemáticos de Maldonado. En la Sociedad Criolla El Ceibo está escrito su nombre entre los fundadores de esa agrupación gaucha. En el Festival de Gregorio Aznárez se entrega el premio Raúl Montañés. En el Festival de Pan de Azúcar -Dulce Corazón del Canto- el escenario lleva su nombre. La Junta Departamental determinó que una calle del barrio Biarritz se denomine Raúl Montañés.

Es verdad, acotado a gente con sus años y a cultores del arte criollo y, por supuesto, entre payadores, el recuerdo de Raúl es inmenso. Basta preguntar para saber que el poeta fernandino sigue vivo en centenares de recuerdos y anécdotas que lo pintan de cuerpo entero, en miles de personas que sonríen al evocar su figura, su voz o su poesía. Y, sin duda, en sus amigos como Luisito Píriz Brañas, Heber Goyito Rodríguez o Adela Torres, en las poesías de Antonio Agrasot o de Dolacio Sánchez, en las canciones de Luis Peloche, en las guitarras del Colorado Píriz, Ruisel Bareño o Humberto Guerra. También canta Raúl Montañés en los creadores, cantores, guitarreros, poetas populares y payadores que gustan, además de armar sus temas, llenarlos también de Maldonado y la patria, de tradición y de amor, temas con los que don Raúl Montañés pintó de versos cada hora de su vida.

Algunas canciones de la autoría de don Raúl Montañés que hemos podido detectar que andan en el cancionero popular, y suelen estar en las programaciones de radios y fiestas son:

La diligencia de Estanislao - ABAYUBÁ CARABALLO

Nacencia - ABAYUBÁ CARABALLO;

El que pinte a Maldonado - ABAYUBÁ CARABALLO

Carta a una tortuga - ADELA TORRES

Canto a Maldonado - GUSTAVO MALO y ALEXIS ROLDÁN

Almacén de coplas - GABINO SOSA

La Carmela - CARLOS BIONDA

El hermano del árbol - GREGORIO “Goyito” RODRÍGUEZ

Semblanzas (para pintar Maldonado) - GREGORIO “Goyito” RODRÍGUEZ

Ramón Lobato - GREGORIO “Goyito” RODRÍGUEZ

La mula contrabandista - LOS ZUCARÁ

El cero a cero - COCO DÍAZ

Portad - LUIS PELOCHE con RUISEL BAREÑO

Canto a San Carlos - LUIS PELOCHE con RUISEL BAREÑO

Sergio Sánchez Moreno

099 581 142

ssprod33@gmail.com